A. Sosa SJ, La Reconciliación Según los Jesuitas

Un texto que reflexiona sobre la reconciliación a la luz de la experiencia, oración y reflexión conjunta que se llevó adelante en la Congregación General 36, que se celebró en octubre del año pasado.

En misión con Cristo el Reconciliador

Como preparación para la Congregación General 36, el P. Adolfo Nicolás invitó a la Compañía a iniciar un proceso de búsqueda para escuchar “la llamada del Rey Eterno, y discernir las tres llamadas más importantes que el Señor dirige hoy a toda la Compañía”. Nuestras Provincias y Regiones respondieron a esta invitación a través de sus Congregaciones Provinciales y Regionales. Con frecuencia y con fuerza fue emergiendo la llamada a participar en la obra de reconciliación que Dios está realizando en nuestro mundo herido. Lo que la CG 35 había localizado como las tres dimensiones de esta labor de reconciliación, es decir, la reconciliación con Dios, la de unos con otros y la de los seres humanos con la creación, ha adquirido nueva urgencia.

Esta reconciliación es siempre obra de la justicia; una justicia discernida y formulada por las comunidades y contextos locales. En el centro de la obra de la reconciliación de Dios se encuentra la cruz de Cristo y también nuestra participación en ella. Esta misión puede conducir al conflicto y a la muerte, como lo hemos testimoniado en la vida de muchos de nuestros hermanos. Aunque hablamos de tres formas de reconciliación, en realidad, las tres son una única acción de Dios, interrelacionada e inseparable.

1ª Llamada: la Reconciliación con Dios

Al acogerla, la reconciliación con Dios nos enraíza en la gratitud y nos abre a la alegría. El Papa Francisco escribe, “La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. (…) Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría”. Anunciar y compartir el Evangelio sigue siendo para la Compañía la razón de su existencia y su misión: que Jesucristo sea conocido, que sea correspondido en su amor, y que el amor de Cristo sea fuente de vida para todos. Él sigue siendo la fuente de gozo y esperanza que ofrecemos a los demás. Por eso la Compañía debe responder de manera más decisiva a la llamada de la Iglesia a una nueva evangelización, poniendo un énfasis especial en el servicio a y con los jóvenes y las familias.

Una contribución especial que los jesuitas y la familia ignaciana ofrecen a la Iglesia y a su misión de evangelización es la espiritualidad ignaciana, que facilita la experiencia de Dios y en consecuencia puede ayudar considerablemente en los procesos de conversión personal y comunitaria. El Papa Francisco afirma una y otra vez que el discernimiento debe desempeñar un papel muy especial en la familia, entre los jóvenes, en la promoción vocacional y en la formación del clero. La vida cristiana se hace cada vez más personal a través del discernimiento.

La proclamación del Evangelio se hace en contextos muy diferentes: a) en muchas culturas la secularización es un desafío de primer orden que exige creatividad, especialmente para atraer e iniciar a las generaciones jóvenes en la fe cristiana; b) en un mundo cada vez más plural, el diálogo interreligioso, en sus múltiples formas, sigue siendo una necesidad, no siempre fácil y con el riesgo de incomprensiones; c) en muchas partes del mundo la Compañía es llamada a responder al reto de fieles que abandonan la Iglesia en búsqueda de sentido para sus vidas y de espiritualidad; d) con el fin de ayudar a muchos a profundizar en su comprensión del Evangelio en los diferentes contextos culturales, con sus problemas y sus esperanzas, los jesuitas debemos seguir dando importancia a los estudios teológicos y escriturísticos; estos estudios deben asumir el acompañamiento de los pueblos, desde lo más profundo de sus tradiciones espirituales.

2ª Llamada: la Reconciliación de la humanidad

A lo largo de nuestra preparación para esta Congregación, como cuerpo universal con una misión universal, hemos escuchado relatos sobre las escandalosas formas de sufrimiento e injusticia que padecen millones de hermanos y hermanas nuestros. Al reflexionar sobre todo ello escuchamos a Cristo que nos convoca de nuevo a realizar un servicio de justicia y de paz, sirviendo a los pobres y excluidos, y ayudando a construir la paz. Desde muchas Provincias y Regiones, entre las diversas formas de sufrimiento, tres aparecen con mayor consistencia:

Los desplazamientos de población (refugiados, migrantes y desplazados internos). Ante las actitudes de hostilidad hacia estas personas, nuestra fe invita a la Compañía a promover dondequiera que sea, una más generosa cultura de la hospitalidad. La Congregación reconoce la necesidad de promover una articulación internacional de nuestro servicio a los migrantes y refugiados, encontrando formas de colaboración con el SJR.

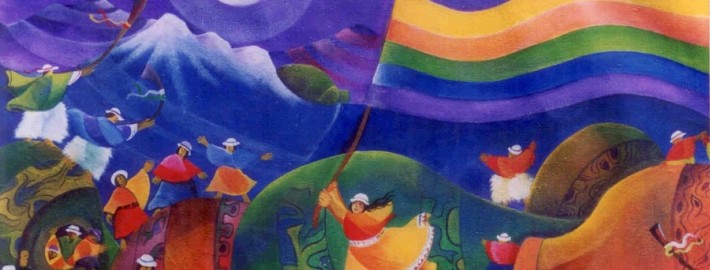

Las injusticias y desigualdades que viven los pueblos marginados: Junto a un enorme crecimiento de la riqueza y el poder en el mundo, se da un enorme y continuo crecimiento de la desigualdad. Los modelos de desarrollo dominantes hoy día dejan a millones de personas, especialmente a jóvenes y a personas vulnerables, sin oportunidades para integrarse en la sociedad. Los pueblos y las comunidades indígenas, como son los dalits y los tribales de Asia Meridional, representan un caso paradigmático de este tipo de grupos. En muchas partes del mundo son las mujeres las que viven esta injusticia de modo particular. Estamos llamados a apoyar a estas comunidades en sus luchas, reconociendo que tenemos mucho que aprender de sus valores y su valentía. La defensa y promoción de los derechos humanos y de una ecología integral constituyen un horizonte ético que compartimos con muchas personas de buena voluntad, que buscan también responder a esta llamada.

El fundamentalismo, la intolerancia y los conflictos étnico-religioso-políticos, son fuente de violencia: En muchas sociedades se da un creciente nivel de conflicto y polarización, que frecuentemente origina una violencia que resulta tanto más escandolosa, en cuanto encuentra justificación en convicciones religiosas deformadas. En estas situaciones, los jesuitas, junto con todos aquellos que buscan el bien común, están llamados a contribuir, desde su tradición religioso-espiritual, a la construcción de la paz a nivel local y global.

3ª Llamada: la Reconciliación con la creación

El Papa Francisco ha subrayado la conexión fundamental que existe entre la crisis ambiental y la crisis social que vivimos actualmente. La pobreza, la exclusión social y la marginación tienen conexión con la degradación del ambiente. No se trata de crisis independientes sino de una única crisis que es síntoma de algo mucho más profundo: el modo equivocado como están organizadas nuestras sociedades y nuestras economías. El sistema económico actual, con su enfoque depredador descarta tanto los recursos naturales como las personas. Por esta razón el Papa Francisco insiste en que la única solución adecuada es una solución radical. La orientación del desarrollo debe ser cambiada para que éste sea sostenible. Los jesuitas estamos llamados a prestar ayuda en la sanación de un mundo herido, promoviendo una nueva forma de producción y de consumo que coloque la creación en el centro.

El desafío polifacético de ocuparse de nuestro hogar común, exige de la Compañía una respuesta también polifacética. Comencemos por cambiar nuestro estilo de vida personal y comunitario, adoptando un proceder que sea coherente con nuestro deseo de reconciliación con la creación. Tenemos que acompañar y permanecer cercanos a los más vulnerables. Nuestros teólogos, filósofos y otros intelectuales y expertos deben contribuir a hacer un análisis riguroso de las raíces y soluciones de la crisis. El compromiso de la Compañía con regiones como la Amazonía y la Cuenca del Congo, esenciales reservas ambientales para el futuro de la humanidad, debe ser apoyado. Hemos de gestionar nuestras inversiones económicas de modo responsable. Y no podemos olvidar celebrar la creación, dando gracias por “tanto bien recibido”.

Fuente: Entre Paréntesis