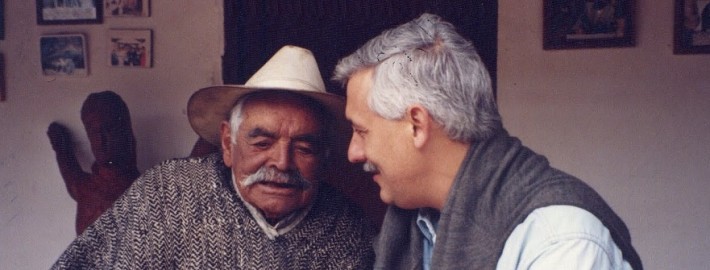

El jesuita Rodrigo Zarazaga, director del Centro de Investigación y Acción Social, sostiene una relación profunda y cercana con el conurbano bonaerense. En él ha realizado investigaciones, pero también allí sostiene una relación afectiva con muchas personas. Y por eso puede dar cuenta de la realidad que enfrentan quienes viven ahí.

Es un territorio superpoblado, fracturado y desigual, políticamente estratégico, en el que se dibuja la tragedia estructural de un Estado que sostiene la ilegalidad.

Le cuesta decidirse entre tantas historias. Piensa unos segundos y elige dos que lo afectaron muy especialmente. «Me acuerdo de un chico, habíamos conseguido que hiciera el secundario y lo terminara. Ya estábamos viendo con él a qué universidad podía ir e incluso una salida laboral. Un día salgo y me lo encuentro en un basurero completamente drogado con paco. Es una de las tantas historias en las que sentís que invertís todo y la realidad te lleva puesto», dice Rodrigo Zarazaga, sacerdote jesuita y doctor en Ciencia Política. Y enseguida viene a su memoria la historia de una chica muy joven de Villa Mitre, a sólo 30 kilómetros de la Capital, enferma de cáncer y sin acceso a ningún tratamiento: «En otro contexto hubiera sido tratable pero cuando la conocí ya era tarde. Ahí se siente la tremenda desigualdad».

Zarazaga sabe de lo que habla. No lo leyó en papers académicos a pesar de tener él una sólida carrera académica que incluye un posdoctorado en la Universidad de Notre Dame, investigaciones para el Conicet y conferencias en universidades extranjeras. A ese entramado social, que sobrevive entre la pobreza, la informalidad y la changa, al ritmo de las ocupaciones de tierras disponibles y a merced de punteros y barones del conurbano, lo ve todos los días en las comunidades en las que trabaja.

Cuando Zarazaga cursaba el seminario en el Colegio Máximo de San Miguel comenzó a frecuentar Villa Mitre y otros barrios obreros. Ese viaje de transformación selló para siempre su relación con el conurbano. ¿Cómo describir ese territorio complejo, desigual, fracturado e ingobernable en el que 5 millones de pobres y 1 millón de indigentes conviven con enclaves de prosperidad y clubes y barrios privados? ¿Cómo intervenir en esa geografía atravesada por todas las formas imaginables del delito -que van del narcotráfico a la trata de personas, del trabajo esclavo a la venta de autopartes- y que suelen confluir en el financiamiento ilegal de la política? «A veces hay un Estado ausente, otras, un Estado presente que delinque. Uno no sabe qué es peor: si un Estado ausente o un Estado presente pero ilegal», agrega.

Ahora acaba de editar, junto con el economista Lucas Ronconi, Conurbano infinito (Siglo XXI-OSDE), un libro que reúne las investigaciones de Matías Dewey, Candelaria Garay, Eugenia Giraudy, Jorge Ossona, Pablo Semán y Mariela Szwarcberg Day. El libro trabaja sobre 33 municipios -según lo que dice la ley 13.473, de 2006, aunque en general se considera que el Gran Buenos Aires está compuesto por 24 municipios- que concentran 15 millones de personas. Es un volumen coral de sociólogos, politólogos e historiadores, tan riguroso como desgarrador, que refleja un exhaustivo trabajo de campo basado en entrevistas a punteros, policías, referentes de las comunidades y distintos actores políticos y sociales del conurbano.

Es un territorio que condiciona y define resultados electorales, candidaturas y relaciones de fuerza: concentra el 28% de los votantes del país y 3 de cada 4 votantes a nivel provincial. Por injustos criterios de coparticipación federal y una reforma tributaria (siempre invocada, nunca concretada), ese territorio estratégico y desafiante no recibe inversiones en obras de infraestructura desde hace décadas, sus servicios públicos son deficientes o inexistentes y un 50% de la población carece de cloacas.

«En la Argentina tenemos un problema estructural que la democracia no ha podido resolver: un Estado que a veces está presente, a veces dicta la norma pero hace la vista gorda y en otras es parte del negocio y las redes ilegales», sostiene el economista Lucas Ronconi, especialista en informalidad laboral. Para Ronconi, la palabra clave es «enforcement», o sea el esfuerzo que hace el Estado para que la norma se cumpla: «En el conurbano, en los sectores más pobres hay ocupación ilegal de terrenos, pero los que están en el otro extremo social, me refiero a los que construyen barrios privados, también incumplen con las normas, no tienen habilitaciones y funcionan de manera ilegal. Hay un conjunto de normas que regulan el uso del suelo que son sistemáticamente violadas».

Negocio millonario

El historiador Jorge Ossona, uno de los coautores del libro, es uno de los mayores conocedores del conurbano y su historia. El problema del conurbano, aclara antes de partir a una reunión con cooperativistas textiles, se ha acentuado en este último tiempo pero lleva muchos años y no es un problema de un gobierno en particular. «El kirchnerismo generó una red de contención muy grande que este gobierno no solo no tocó, sino que amplió. Eso sirve para sobrevivir pero no para trazar ningún proyecto de futuro. La regulación del dominio de las tierras entusiasmaría a la gente a mejorar sus casas; pero si no hay cloacas, hay aguas servidas, se corta la luz cuatro días, no tenés trabajo y no podés ir más al supermercado grande sino al almacenero de la esquina porque ni siquiera podes pagarte el pasaje, bueno, todo eso se siente».

Desde hace años que Ossona investiga las sucesivas ocupaciones territoriales, en especial las de Santa Catalina, en el partido de Lomas de Zamora. Los asentamientos siguen reproduciéndose bajo la forma de dos modalidades: los masivos, más infrecuentes hoy sobre todo en la zona del cordón industrial porque las tierras están saturadas, y las tomas hormiga. «En la Argentina lo que sobra es tierra, por la llanura, entonces la ocupación de tierras vacías sigue existiendo. Esto empezó en los años 80 hasta que devino un negocio muy rentable. Todas las zonas periféricas de La Salada son producto de la ocupación».

En estos días, la feria textil de La Salada ha ocupado el centro de la atención pública por la detención de Jorge Castillo, «el Rey de La Salada». Castillo, que es el administrador de una feria con más de 7000 puestos, accionista de distintas empresas y dueño de un negocio millonario con protección gubernamental en la zona más castigada del conurbano, resistió a los tiros de escopeta el operativo que terminó en su detención.

«Ninguno de nosotros orina agua bendita», le dijo Jorge Castillo al sociólogo Matías Dewey, otro de los coautores de Conurbano infinito. El investigador, nacido en Adrogué y residente en Alemania, se dedicó a analizar el mercado de vehículos robados y el mercado textil ilegal, en especial, la feria de La Salada. En las entrevistas que hacía con los policías siempre se mencionaba la comisaría de Puente La Noria, que está cerca de La Salada. «Esa comisaría es estratégica. Son como un fondo de comercio con precio. Los policías que quieren ser promovidos tienen que pagar para estar ahí. Esa es de las más caras», dice. Para Dewey ambos «negocios», el del mercado textil ilegal y el del robo de autos, «son bombas de extracción en las que el Estado está continuamente extrayendo dinero y recursos de distinto tipo».

A Castillo lo entrevistó varias veces. Y también a Enrique Antequera, el otro caudillo de La Salada. Sabe que ambos son actores bisagra en esa trama ilegal, pero le llama la atención que Castillo sea el único que esté en la cárcel. «La policía es una institución corrupta que está en connivencia. La policía se ponía en los accesos y frenaba a los que venían con sus bolsas de ropa a alquilar los puestos de Castillo y los micros que salían de comprar. Eso lo hacía la policía y la gendarmería y Castillo recaudaba internamente para pasárselo a la policía. O lo hacía o lo mataban. Así funciona. Castillo es un corrupto y los del otro lado lo son aún más porque son los encargados de aplicar y representar la ley. Por eso es necesaria una reforma policial profunda. Y los políticos tienen responsabilidad porque financian sus campañas electorales y sus carreras con estos fondos: saben que transformar esa economía es arriesgar votos», afirma Dewey.

Idea de futuro

Tierra de planes sociales y movimientos de desocupados, el conurbano combina una pobreza histórica y estructural -en la que todavía persiste una memoria de la inclusión y de los valores del esfuerzo, la educación y del trabajo- con nuevas formas de pobreza, con sus propios códigos, estilos y consumos: una cultura endogámica que reacciona frente a la exclusión del otro.

«La pobreza es muy heterogénea», sostiene Ossona. «En la zona de alta concentración de bolivianos y peruanos, en los costureros y talleristas uno ve una idea de futuro: sienten que tienen las posibilidades que sus países les veda. En ese sentido son parecidos a los italianos y los españoles que vinieron hace 100 años. Hay una idea de futuro que se potencia con formas de subsistencia que son impensables para un argentino: comer deliberadamente una sola vez por día y someterse a regímenes de semiesclavitud y servilismo: haciendo todo esto ascienden. Llegan sin nada, trabajando como esclavos y en dos años tienen una vivienda, un negocio, y se meten en verdulerías, en la confección y comercialización textil, hacen un edificio de dos pisos y alquilan las habitaciones para paisanos recién llegados. Son polirrubro. Son los que trabajan legal o semi-legalmente. Los inmigrantes sí tienen idea de futuro».

También existe un segmento que celebra la situación de pobreza y la plantea como emblema de distinción. «Viven bastante bien de la pobreza sin dejar de ser pobres, como un barrabrava o el jefe de una banda de robacoches o piratas del asfalto», dice Ossona. Si la pobreza es heterogénea, el mundo de la informalidad laboral también lo es. «Hay una relación muy estrecha entre informalidad y baja calificación, lo que los economistas llaman baja productividad», agrega Ronconi.

Entre los tantos mitos que circulan en torno del conurbano se encuentra el del puntero barrial como figura que está en contraposición al Estado: allí donde no llega el Estado, llega el puntero. A contrapelo de esa creencia extendida, Zarazaga sostiene que el puntero es el rostro del Estado frente a los más pobres: practica el clientelismo y la discrecionalidad, pero también brinda bienes y servicios públicos en villas y asentamientos; se ubica como un mediador entre la pobreza y el Estado, y como un garante de la gobernabilidad de los intendentes. Para el sacerdote, que se dedicó a desentrañar la relación entre punteros y política y las formas de la redistribución y el clientelismo, el puntero es una mucho más figura ambigua y compleja de lo que se suele creer.

¿En qué se parecen y se diferencian los punteros y los curas en cuanto a sus trabajos y funciones en barriadas, villas y asentamientos? Zarazaga sostiene que hay algunas semejanzas y grandes diferencias. «En cuanto a las semejanzas -explica- hoy todo es más fragmentado en ambos casos. Hace 25 años en cada barrio había una Unidad Básica que respondía al PJ y en cada barrio había una capilla y una presencia del cura. Hoy en las villas a veces no hay cura sino pastor, en otras no hay ningún referente político, en otras puede haber punteros del Frente Renovador o peronistas pero que ahora están con Pro. Todo es mucho menos monocolor de lo que se cree y no hay presencia monopólica de la Iglesia en cada barrio, sino una presencia variopinta que incluye el umbanda y otros cultos. Por eso creo que es exagerado cuando se dice que tal pierde una elección por la influencia de la iglesia o cuando se dice que una elección se ganó por los punteros. Todo eso me resulta ciencia ficción».

No es infrecuente que en la vida cotidiana del conurbano curas y punteros coincidan en las actividades de contención: ambos pueden tener un comedor infantil y ayudar a las familias frente a una inundación, «pero el puntero a veces tiene complicidad con las actividades ilegales o se involucra con el narcotráfico y la trata y eso ciertamente no es lo que pasa en el caso de los curas», agrega el sacerdote.

Jorge Ossona recuerda una historia de trata que lo afectó especialmente. «Me acuerdo de una familia boliviana con diez hijos. Una de sus hijas fue secuestrada para ser sometida a la trata de la prostitución. Eran una familia muy unida y uno de los hijos, a partir del secuestro de su hermana, intentó suicidarse. Nos movimos con contactos periodísticos y alguien importante se movió. Deben haber pensado: ?no queremos tanto quilombo por esta piba’ y a la chica la liberaron. Esta trama involucra a la policía y a los tratantes. Fue una historia que nos tuvo en jaque. Ahí ves la cara de la desesperación».

Sobre el final, Dewey admite haber recibido amenazas durante distintas etapas de su investigación. «Vas a terminar en el Riachuelo», le dijeron. Una vez se reunió con una persona que la contactaría con un empleado muy importante dentro de la Municipalidad de Lomas de Zamora. Finalmente se juntaron a dos cuadras de la Municipalidad, detrás de una farmacia. Esa persona tenía todos los tics de alguien que sabe que lo que diga puede tener consecuencias. «Mirá pibe, te estás metiendo en el lugar más jodido del conurbano. Nada de lo que sucede allá -dijo apuntando a La Salada- sucede si no se toma la decisión acá», dijo señalando la Municipalidad. «Pibe, para que entiendas», le dice, saca un papel en blanco y escribe una sola palabra: mafia. «¿Te queda claro?».

Fuente: la nación