Por Emmanuel Sicre, SJ

La realidad más loca, más difícil y contracorriente que ofrece el cristianismo es la posibilidad de un perdón infinito. Frente a la tendencia natural de todos los seres humanos de condenar para siempre, el Dios de Jesús ofrece un perdón definitivo. No resulta curioso que sea el meollo de la fe porque aún es un misterio que nos trae gustos y disgustos. Es decir, nos cuesta pensar que la persona que merece el peor de los castigos pueda ser perdonada. No entra dentro de la lógica de la meritocracia con la que crecemos, vivimos, nos movemos y existimos, parafraseando a San Pablo.

Los hombres somos muy poco proclives a perdonarnos, preferimos siempre el rencor y la venganza, al dar vuelta la página y ofrecer la mano. Así se cumple el viejo dicho: «Dios persona siempre, el hombre a veces, y la naturaleza nunca».

Sin embargo, no podemos negar en nuestra vida que hemos sido perdonados, desde las pequeñas travesuras de niños, a las andanzas de juventud, y a las más gruesas de la vida en vías a la madurez. Y, siguiendo la sensatez aguda del evangelio, a quien mucho ha pecado, mucho se le perdona.

Eso sí, resultan sorprendente dos cosas en principio paradójicas. Por un lado, que hemos sido perdonados en silencio muchas, tantas, incontables veces… Más de las que podemos imaginar. ¡Cuántos familiares, compañeros de trabajo, amigos, en silencio han preferido comprendernos ante nuestra fragilidad que condenarnos! Es el perdón invisible.

Por otro lado, no hay perdón que se dé si no se pide. Y aquí es donde más nos retobamos. Pedir perdón cuesta porque es reconocer el error, y en la sociedad del éxito eso es un fracaso. No nos entrenan para esto salvo contadas excepciones. (Y no hablo de quienes piden perdón por existir, que es un problema de otro orden). Es el perdón visible.

La fuente del perdón: el vínculo

Pero ¿de dónde viene el perdón? ¿Cuál es su vehículo? ¿Cómo fluye? ¿Por dónde transita su intensidad? Son preguntas que surgen cuando nos atrevemos a pensar en el perdonar, el perdonarse y el ser perdonado.

En verdad, lo primero que se puede constatar es que no hay perdón ni visible ni invisible sin vínculo. Y esto porque la energía regeneradora del perdón viaja por el canal que nos une a los demás, a Dios, a lo que hemos recibido en nuestra vida, y a nosotros mismos. Imaginemos, así, el perdón como algo que viaja por las venas.

Cuando el corazón reconoce la posibilidad del perdón (tanto de acogerlo como de darlo) envía una señal al cerebro recordándole su deber de hacerle espacio a este pensamiento, para que abra las arterias tapadas por las autodefensas y el narcisismo. Por esto sentimos el recurrente remordimiento sano de que hay algo que obstruye el vínculo creando un nudo.También caemos en la cuenta de cuánta distancia puede haber entre el corazón y el cerebro, entre nuestro cuerpo que pide a gritos liberación y nuestra cabeza acostumbrada a vivir en la ilusión de controlarlo todo.

La arteria que nos vincula con el mundo

Cuando se nos tapa la arteria que nos vincula con el mundo que hemos recibido nos volvemos un poco déspotas con la creación y nos adueñamos de la naturaleza pensando que está al servicio de nuestros caprichos. Es el momento cuando no nos duele ver cómo se deteriora el mundo por causa de nuestras acciones y omisiones.

También sucede que perdemos la memoria de las raíces y nos convertimos en un árbol volador. Entonces, nos volvemos arrogantes y despreciativos con los recuerdos de nuestra historia. Los olvidamos intencionalmente tratando de que no aparezcan porque nos molestan, cuestionan o entristecen. Perdemos el vínculo con el tiempo y el espacio generando una especie de ‘inmunidad diplomática’ de nuestra conciencia para que nunca visite esas zonas que no podemos perdonarnos ni dejar que entre el perdón que viene del buen Dios.

Pero cuando el perdón logra atravesar el vínculo que nos une con la creación, con la historia y con el espacio que hemos recibido es que nos sentimos bien donde estamos en ese momento de nuestra vida. El aquí y el ahora se convierten en un espacio oxigenado y digno de ser habitado. Sentimos que no necesitamos nada más, que somos felices con lo que tenemos y no pedimos de más. Reconciliarnos con nuestra historia herida compuesta de lugares y momentos concretos no borra de la memoria las páginas oscuras pero las acepta como son con su función providencial dentro de la trama de nuestra vida, porque nos lleva a comprender que Dios anduvo caminando con nosotros por allí. Así nos sentimos parte de un todo mayor y encontramos nuestro lugar en el mundo.

La arteria que nos vincula con nosotros mismos

La arteria que nos vincula a lo que somos queda tapada y comienza en nosotros un proceso de autodestrucción, autoexigencia y desprecio propio. Es el momento ese cuando odiamos nuestro cuerpo, rechazamos nuestro carácter y sentimos sequedad en nuestro espíritu. Por eso muchas veces comenzamos a desconocernos y a sentir que no somos los de siempre, que algo nos ha velado la capacidad de autopercepción, como si se nos hubiese empañado el espejo. Fruto de muchos estándares no logrados de los círculos en los que nos movemos, y que hemos introyectado. No es fácil descubrir que no nos gusta lo que somos. Y como siempre se nos pega el ser con el hacer, nos cuesta perdonarnos lo que hacemos, y terminamos identificando que somos lo que hacemos.

Sin embargo, cuando se nos da la posibilidad de perdonarnos a nosotros mismos lo que somos, o dejamos que el perdón que viene del Buen Dios mediado en los que nos rodean avance, comienza un momento de autoaceptación hermoso. Nos damos cuenta de que al dejar fluir el perdón se regenera nuestra capacidad de amarnos de verdad, honestamente y sin el falso sentimiento de autoelogio. Descubrimos que somos como somos y que eso está bien, más allá de nuestras fragilidades. Cuando nos perdonamos a nosotros mismos sentimos que somos iguales a los demás y que los comprendemos mejor en sus flaquezas. Sentir cómo el bálsamo del perdón va reconstituyendo nuestra imagen hace que descubramos en el fondo de nuestro ser la imagen de Aquél por el que fuimos creados: Cristo Vivo.

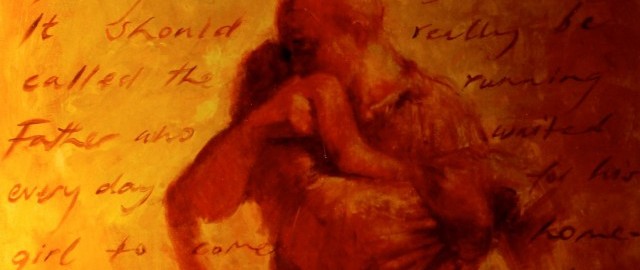

La arteria que nos vincula con los demás

Esta arteria es la más compleja de considerar en algunos momentos de nuestra vida porque por ella circula la energía vital con la que nos movemos en el mundo. Sabemos que nadie vive realmente solo, porque las relaciones nos constituyen de tal manera como personas, que cuando alguien queda completamente solo, abandonado o marginado de su red de relaciones, se le congela su dignidad y muere. A menudo encontramos en nuestras ciudades personas abandonadas de los demás y de sí mismos tiradas en la calle. Bueno, ellos viven la realidad de que, sea por los motivos que sean y que nunca podremos reprochar del todo, se les destrozó su dignidad y por eso sus condiciones son no humanas. Sólo el vínculo de un amor paciente, servicial e incondicional que muchas personas solidarias ofrecen, puede hacer que vuelva a circular la dignidad de un perdón global que les devuelva la vida y los conecte con su función dentro de la creación. Mientras tanto, están ahí cuestionando nuestra capacidad social de perdón y amor a los que caminamos por la calle.

Y en casa, en el trabajo o el estudio nos pasa algo similar. Dejamos que los rencores, los infantilismos y demás inmadureces nos congelen el vínculo con la persona en conflicto. Es cierto, hay daños que parecieran irreparables, pero también es verdad que, por el mero capricho de pensar que eso no puede ser perdonado, vivimos toda la vida encapsulando el veneno de la posible venganza, o de la autolamentación, e ingiriendo una cápsula diaria de dolor para no olvidarnos de que nos han herido. Con esto lo único que logramos es alimentar un cáncer espiritual que muchas veces se convierte en uno corporal que devine en muerte.

Pero cuando nos animamos a olvidar que lo importante no es nuestro ego herido, o nuestra imagen pertrechada, o nuestra omnipotencia infantil frustrada, sino el vínculo que nos hace dignos seres humanos en relación; todo toma otro color. Surge en nosotros la alegría de entrar conectar con quienes nos rodean. Florece la posibilidad de ser uno mismo sabiéndose aceptado de antemano. Se disuelven los nudos. Transitan las palabras de comprensión y mutua responsabilidad por la vida. Se respira el aire de la paz social. Se cumple la utopía más radical y necesaria: amarnos unos a otros.

La arteria que nos vincula con el Dios de Jesús

Finalmente, la arteria que algunos pueden pensar es la más importante. Pero me atrevo a decir que no. Todas están en la misma línea porque el modo en que nos relacionamos con el mundo, con nosotros mismos y con los demás es el modo en que nos relacionamos con Dios. Porque somos nosotros en tanto vinculares los que entramos en contacto con estas cuatro dimensiones constitutivas de lo que somos. Si alguien destruye la creación, no puede pensar que con Dios se relacionaría de una forma distinta porque las creaturas somos la respuesta a su Palabra creadora. Por lo mismo, si alguien siente odio de sí o a una persona, también odia a Dios porque él habita en cada uno de los seres humanos. En este sentido debemos sospechar de aquella relación con Dios que nos hace amarlo cada vez más a él y menos a los demás. Alguna fuga se está tramando en lo secreto.

Lo curioso del perdón que nos llega por esta arteria ligada al Dios de Jesús es que es un perdón incondicional, infinito y siempre renovable. No se agota. Al ser un don y no una fabricación, de este perdón podemos beber hasta los últimos segundos de nuestra vida. Porque nuestra condición de seres frágiles sólo puede ser sostenida por un perdón de estas características. Entonces, cuando caemos en la cuenta de la abundancia de amor que viene de esta fuente es que todos los demás vínculos se alimentan de allí. He aquí la fundamental retroalimentación de nuestras cuatro dimensiones.

En efecto, el perdón toca desde estas cuatro puertas al corazón del la mujer y el hombre honestos. Desde la creación el perdón llama a reconciliarnos con el mundo. Desde nosotros mismos el perdón llama para que nos reconciliemos con lo que somos. Desde los demás el perdón pide permiso para crear fraternidad. Desde el Dios de Jesús el perdón llama como un médico que viene a curar las heridas.

Eso sí, al abrir algunas de estas cuatro puertas debemos tener presente que las demás estallarán dejando paso a un tiempo de esperanza y gozo que más de una vez le desearemos a aquellas personas que viven a nuestro alrededor.