Reflexión del Evangelio – Domingo 10 de Julio

Evangelio según San Lucas 10, 25-37.

Un doctor de la Ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: “Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la Vida eterna?”.

Jesús le preguntó a su vez: “¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?”.

Él le respondió: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo”.

“Has respondido exactamente, –le dijo Jesús–; obra así y alcanzarás la vida”.

Pero el doctor de la Ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: “¿Y quién es mi prójimo?”.

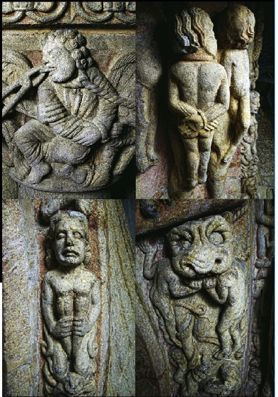

Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: “Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote: lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita: lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino; después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: “Cuídalo, y lo que gastes de más, te lo pagaré al volver”. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones?”.

“El que tuvo compasión de él”, le respondió el doctor.

Y Jesús le dijo: “Ve, y procede tú de la misma manera”.

Reflexión – Por Gustavo Monzón SJ

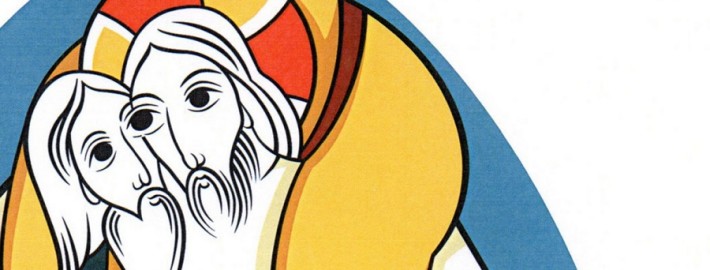

Este domingo, la Iglesia nos invita a que meditemos en la imagen del Buen Samaritano. Este pasaje de la escritura, nos recuerda cuales son nuestros deberes para con el prójimo. Por otra parte, nos presenta el rostro de Dios, encarnado en Jesús quien como Buen Samaritano, nos rescata de nuestras heridas, nos consuela y nos llena de esperanza.

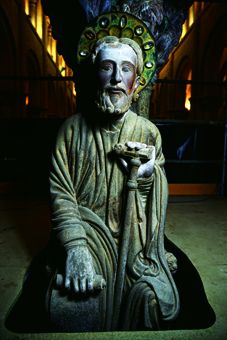

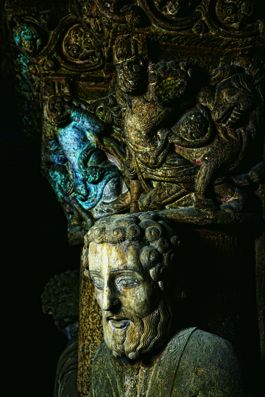

Esta narración se enmarca en un diálogo entre Jesús y un Maestro de la Ley. Entre ellos tenemos dos formas de vivir a Dios. Por un lado al Doctor de la Ley. Por el otro a Jesús. No son antagónicos, uno es la tradición, el otro la novedad. Uno es la forma, el otro el contenido. Ambos son camino de sentido y de misericordia. El Doctor, como nos muestra el Deuteronomio, ha escuchado la voz del Señor. Es fiel a su palabra, en sí lleva la Ley y le da cumplimiento. Con este cumplimiento quiere alcanzar la vida eterna. Y ahí se presenta Jesús. En Él está condensada la esperanza. Como nos recuerda Pablo, es “la imagen del Dios invisible”. En su persona se nos revela el rostro de Dios. Todo esto, lo intuye el Doctor de la Ley quien se siente atraído por su persona y por su mensaje. Y así le pregunta, “¿qué debo hacer para ganar la vida eterna?”. Ante este interrogante, Jesús no se impone. Le deja que saque de su Tradición, el camino de conseguir la vida eterna. Sin embargo, no lo deja encerrado en ella. Lo anima a que vaya más allá y que no se centre en el cumplimiento de la norma, sino en la actitud frente al hermano. Para eso, pone de modelo de comportamiento a un samaritano. Esto trastoca los valores y modelos del Doctor de la Ley. El último que sería ejemplar en su esquema, se transforma en modelo de vida eterna.

Con esta imagen, Jesús nos muestra como es Dios con la humanidad. Ante una humanidad herida y caída, no pasa de largo. Se acerca, la venda, cura las heridas con aceite del consuelo y la fortalece con el vino de la esperanza. La carga sobre sí en la Cruz y la lleva a la Posada de la Vida eterna. En esto está nuestra salvación, en la confianza que estemos donde estemos en el camino, Dios no abandona, ni pasa de largo, sino que nos devuelve siempre la esperanza.

Fuente: Red Juvenil Ignaciana Santa Fe